C'est à la suite de la découverte de l'iode en 1812 dans les cendres d'algue que la flottille goémonière bretonne s'est réellement créée. La création de la première usine, au Conquet, en 1829, concrétise ce démarrage. Le succès ne se fait pas attendre, et dès 1860, la production d'iode est de 60 tonnes. Notons de suite que cette production requiert la fourniture de plus de 110 000 tonnes de laminaires fraîches, composées pour partie de goémons de coupe, et pour partie de goémon d'épave. D'abord alimentés par des pêcheurs et d'anciens navigants, les effectifs de goémoniers vont peu à peu se constituer à partir des populations paysannes littorales comme il est de règle quand la demande en main d'œuvre est importante. Un type nouveau de bateau est créé, il s'agit du sloup goémonier ou skloup. Issu du sloup de pêche, l'adaptation au goémon se fait en élargissant les formes pour accroître les capacités de charge. Dans ce même but, le fond du bateau ou strat est vaigré ou garni d'un caillebotis. Le tirant d'eau est réduit pour pouvoir fréquenter les petits fonds, réduisant ainsi le plan de dérive et par-là même les performances du bateau. Le grément consistant en une grand voile, foc et trinquette est simple, rapidement mis en place car lors de la coupe, le bateau est démâté.

C'est entre Plouguerneau et l'Aber Ildut que l'industrie de l'iode devient un

véritable élément économique et social. La population

locale trouve dans cette activité des gains que l'agriculture n'aurait

pas permis. Dans les années 20, l'activité des usines et des flottilles

est à son apogée. Près de 600 marins et goémoniers

sont dénombrés entre Portsall et Porspoder. La coupe du goémon

se fait à partir des skloups. Si certains d'entre eux sont effectivement

des bateaux disposant de voiles, il faut aussi signaler une autre composante

de la flottille. Il s'agit de bateaux de moindre taille de 5 mètres environ

de longueur mus aux seuls avirons. La coupe se fait lors des grandes marées

de la mi avril à mi septembre. Il y a en général 2 hommes

par bateau, un patron et son matelot. Arrivés sur les lieux de pêche,

les bateaux mouillent, les outils de coupe ou guillotines subissent un dernier

affûtage, puis sont glissés sous les algues afin de les détacher

de la roche. Ramenées à bord, les algues sont déversées

dans la cale. La coupe dure tant que les algues sont accessibles. La remontée

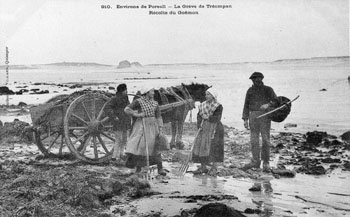

de la mer impose le retour au port où les charrettes attendent. Charretées

après charretées, le bateau se vide et les algues sont épandues

sur les dunes pour y être séchées. Il faut 3 jours pour

mener le séchage à bien. Ensuite les algues sont mises en tas

en attendant, soit leur brûlage pour la fabrication de la soude, soit

leur expédition directe. La vie des goémoniers est une vie mixte,

en mer lors des grandes marées, et à la ferme pour les mortes

eaux.

Après la guerre, la relance générale de l'économie

tarde à se manifester au niveau de l'industrie des algues. L'iode a perdu

son importance thérapeutique avec l'arrivée des antibiotiques.

Par ailleurs, on en trouve sur le marché international des prix bien

moins élevés que ceux imposés par l'industrie française.

La flottille goémonière essaie tant bien que mal de subsister.

Les besoins en laminaires stagnent, les départs à la retraite

ne sont pas remplacés. Il reste heureusement une activité qui

réclame des bras, la coupe des goémons de rive et le ramassage

des goémons épaves assure une production de plus de 75 000 tonnes

(en algue fraîche). La motorisation des bateaux est alors une priorité

pour les organisations professionnelles.

La relance de l'activité goémonière survient au début

des années 60. En effet, l'utilisation des alginates prend de plus en

plus d'importance. Les alginates sont utilisés pour leurs qualités

épaississantes et gélifiantes. Les industriels redeviennent consommateurs

de laminaires. De nouveaux bateaux sont construits. Ils sont alors systématiquement

motorisés. La volonté des goémoniers de s'insérer

dans l'évolution sociale et économique globale se manifeste par

la recherche d'une mécanisation des moyens de coupe. Ce sera chose faite

en 1971 avec l'apparition du scoubidou hydraulique.

Pierre Arzel

LIENS : Une

île, une famille Constructions Bunker Tumulus Habitants Bemoue

Karnivore/Herbivore Le Loch Amers Chambre du roi Horizon Cartographie Toponymie

Casiers Amoco Cadiz Protéger Carn Karn Ile/illusions Goémons Amoco

Cadi(x) Les glaneurs Naufrage Vierge échouée Marée noire

Le seigneur Karn Le roi Karn Le compteur de cendres Les filles de Tréompan

Météores Légende revisitée Histoires de pierres

Pourquoi faire peur ? La légende de Midas Image/imaginaire/légende

Ar Vro Bagan Souvenirs de fouilles Secrets Tunnels I Ilot trésor Tunnel

II Goémoniers

Des îles, usons Carn en vues Tourisme Aquarelle Ragoût de berniques

Parking Algues

Pâté et patelles Histoire de berniques Intimité des lieux